目次

冬の季節薬膳テーマでカゼ予防とケアを目的にダブル生姜で春菊のお味噌汁

薬膳は中医学に基づく食事療法なので、何のために処方するのか必ずテーマと目的があります。

立冬を過ぎてこれから寒さと乾燥がますます厳しくなるなるので、流行中の新型コロナが怖いのはもちろん、冬カゼをひく人が増えてきます。

そこで冬に起こりやすい不調の季節薬膳テーマから選んだ目的は「冬のカゼ予防とケア」。

「ダブル生姜で作る春菊のお味噌汁」を提案しました。

お話ししたとおり、薬膳レシピ開発ではまず中医学の理論を使って健康を食事でどう守ろうか、ストラテジーを立てて実践します。

でも残念ながら予防しきれずにカゼを引いてしまったら、予防からケアに目的を切り替えて食事療法を行うのです。

詳しくは『薬膳生活レシピ開発BOOK』Vol.3 冬 季節薬膳にて体系的に説明をします。

ですからここでは、その基本的な考え方をご案内いたしますね。

カゼ予防ケアの薬膳食材に《ダブル生姜》どちらも使うワケ

中医学では心と体を「中庸」である「健康」に保つために陰陽バランスを大切に考えます。

こちらの薬膳レシピ開発は外側から内側に向かって攻撃してくるカゼを防ぐのが目的。

だから加工方法の違いによって、外側か内側か働きかけ方が異なる生姜をダブルで使うことにしました。

ここでいうダブル生姜は、生姜の千切りと、乾燥生姜パウダーのスパイスの2種類。

加工による生姜の働きの変化を詳しく知りたい場合は、ナチュラル薬膳生活Ⓡ情報サイト「薬膳素材辞典」をご参照ください。

カゼのモトが体の外側から体の表面に来たばかりの段階では、辛味の発散力で吹き飛ばすのが基本。

辛味の芳香成分をそのまま生かしたいので、「生姜の千切り」で最後に加えるのがポイントです。

一方、体を内側からじんわり温めて寒い冬にカゼを引かないようにするには「乾燥生姜パウダー」が便利で手軽。

スーパーのスパイス売り場にはこうした薬膳食材になる食品がずらりと並んでいます。

薬膳のテーマと目的に合わせて適切に選んで使えば、健康の管理に役立つので薬膳素材辞典で調べるのは楽しいものです。

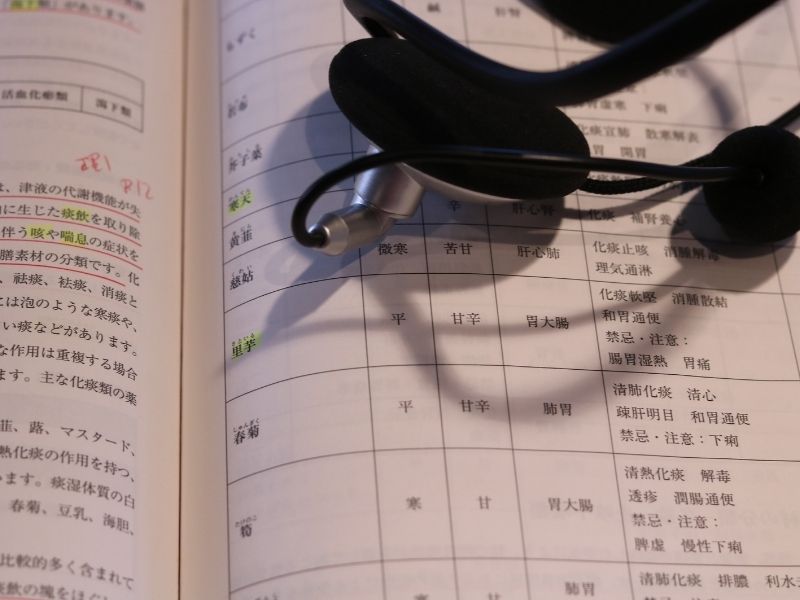

例えばナチュラル薬膳生活専門家養成コース参考書の薬膳素材辞典では、食材が下記のように分類されています。

現在ではネットでも書籍でも薬膳素材になる食品の情報が手に入りやすくなっています。

しっかり確認して確かな情報源からご自分のニーズに合う薬膳素材のインフォメーションを薬膳作りに生かすとよいでしょう。

ちなみに超入門『薬膳生活レシピ開発BOOK』シリーズにも、収載レシピ例で使った食材の働きを専門用語ナシで初心者向きにやさしい解説で薬膳素材辞典の章に含めています。

カゼ予防ケアの薬膳調理に《春菊》を選んだワケ

中医学というよりも現代栄養学に照らしてみれば、春菊のような葉物野菜にはイノチの営みを円滑にするビタミンやミネラルを含みます。

ここではカゼ予防ケアが目的なので、免疫力を高めて感染症にかかるリスクを避けるのに役立つ春菊のビタミンCを活用。

薬膳素材として春菊をとらえれば、独特の香りや食物繊維で腸管からの解毒の働きを助けます。

中医学の考え方では冬は寒さで体が弱りやすいから、うんと滋養して病気に対する抵抗力をつけようとします。

確かに栄養をつけるのは大切なのですが、飽食の現代社会。

先人の教えどおりに沢山食べていると寒い冬の間に老廃物が体に溜まるので、生活習慣病によるイノチの質の低下が心配です。

ですから、冬の季節薬膳では胃腸の代謝を促す野菜レシピも取り入れた食養生で薬膳生活を提唱しているというワケです。

カゼ予防ケアの薬膳調理に《お味噌汁》を選んだワケ

薬膳レシピ開発では調理法選びも大切な要素です。

いくら体を温める薬膳素材だといっても、温めるのが目的なのに冷たい調理法で供したら、食事療法の目的を達成することができないからです。

極端な例ですが冷たい味噌料理には、氷を浮かべて食べる日本の夏の郷土料理「冷や汁」がありますね。

もちろん寒い冬に食べたい人はほとんどいません。

冬のカゼ予防が目的で体が冷えて弱ってしまい免疫力が下がらないようにしたいのならば、あたりまえですが温める調理法を選んで薬膳料理を作ります。

そこで平凡ではありますが誰でもカンタンにすぐ作れる熱々の調理法の中から、わたくしたち日本人になじみ深い「お味噌汁」で体を温める薬膳調理をご紹介することにしました。

お味噌は薬膳調味料として使える発酵食品。

しかも体を温める薬膳素材として分類されているのが嬉しいです。

収録した薬膳調理のライブ配信では、ちょうど今年の2月に生徒さん達と仕込んだ玄米こうじ味噌がだいぶ熟成したところだったので、その出来立て味噌を使って熱々のお味噌汁にしました。

精米の白い米こうじでなく、玄米こうじでお味噌を仕込んだのは初めてだったのでちょっとドキドキ。

まだ玄米のカタチが残り皮がお味噌汁に少し浮きましたが、固くはなく普通のお味噌汁と同じく食べやすかったです。

とてもまろやかな風味で出汁として使ったかつお粉との相性もばっちりで、素晴らしい日本の伝統食の旨味が口いっぱいに広がりました。

玄米こうじ味噌はもう少し熟成を進めても良さそうだったので、また封を戻しましたのでこれから変化を楽しみながら、少しずついただこうと思います。

お味噌のような発酵食品は、薬膳食材の米や大豆などを時間をかけて消化しやすく分解しているので消化吸収が良いのが特徴です。

中医学では消化吸収を担う臓器を健やかにすると、体に入ってきた食べ物からイノチをつなぐのに欠かせない気や血をスムーズに生み出すと考えられています。

特に体の中で食べ物から作られる気は「体を温める陽気」や「免疫力」の材料にもなります。

だから発酵食品の薬膳素材で温かいお料理を作手食べるのは、間接的に冬カゼ予防ケアの食養生にピッタリなのです。

【冬カゼ予防ケアの薬膳】春菊ダブル生姜のお味噌汁レシピ

ダブル生姜で作る春菊のお味噌汁は作りやすい2人分でライブ配信を収録しました。

動画をご覧になると薬膳レシピ配合のスライドが出てきますが、そちらを以下で分かち合います。

カンタンですが必要に応じてどうぞ参考になさってください。

作り方は普通のお味噌汁とほぼ同じ。具体的な方法をご覧になりたい場合は動画をご参照ください。

ご自身でとったかつお出汁で作ればなお丁寧ですし、化学添加物ナシで手軽にかつお節を生かせるので、ここでは天然のかつお粉の活用法をご紹介しました。

ナチュラル薬膳生活の調理ではなるべく化学合成していない自然派食材を使って、素朴で自然な味わいの家庭料理のご紹介をいつも心がけています。