医療や食やセラピーの現場で、自分や家族の不調に何を食べたらいいのか迷う患者さまやクライアントさまに、やさしい家庭薬膳レシピを提案できる人材を育成して14年になります。

きっかけは、肺がんの放射線の通院治療で体内の呼吸器に火傷を負った父に、実家で炎症を癒す料理を考えられなかった会社員当時の後悔でした。

父が他界した後この苦い経験を糧に薬膳を学び、勤めを辞して2008年に《薬膳の専門家》を養成する薬膳スクールを開校して現在に至ります。

《薬膳の専門家》を育てる【ナチュラル薬膳生活Ⓡ学び舎ブログ】

今朝は秋にまつわる有名なことわざ「秋ナスは嫁に食わすな」を思い出しつつ、このシーズンのうるおい薬膳朝ごはんに茄子を頂きました。

このことわざの由来にはさまざまな説がありますが、薬膳の世界では茄子は体を冷やす夏野菜として知られています。

「これから子供を産むお嫁さんが、茄子を食べすぎて体を冷やしたらいけない、とお姑さんが心配したから。」という憶測。

これが正しいのではないかと思います。

わたくしは生来冷え性体質のためか、茄子はやはり冷たいお漬物よりも味噌田楽など温かく調理した方が好きですね。

このため朝に茄子を食べたくなったので「秋ナスと小松菜の煮びたし」で温かく供したらとっても美味。

肉や卵のようなリッチなたんぱく質ではなく、あっさり海の幸といつもの納豆とともに、体を温め潤おす和食の薬膳おかずになりました。

薬膳は素材選びだけでなく、選んだ食材をどう調理するかによって、心や体への働きかけは変わります。

だから、薬膳の専門家を目指すなら調理法の選択の大切さについては、知っておきたいもの。

今は乾燥する秋。そして朝晩はだいぶ涼しくなってきました。

だからあまり体を冷やさないように温める生姜を用い、しっとりうるおう「浸す」調理で茄子を食べたら、心身が喜ぶ感覚がありました。

よって今回は「【薬膳レシピ開発】温め潤す調理法で朝食に秋ナスを堪能」をテーマに、茄子が冷やすといわれる理由と冷やす作用を和らげてうるおいを補給する調理例をご紹介します。

薬と毒は紙一重?茄子はアルカロイドを含む薬膳素材

「医食同源」「薬食同源」の表現が日本に浸透して久しいですが、「薬」と「毒」は紙一重ともいわれます。

以前、協会のブログで

「ナス科の植物。茄子を本当に食べてはいけないの?」薬膳ライフコーチがエドガー・ケイシー の食事療法を紐解いてみた。にも書きましたが、茄子をはじめナス科の植物にはアルカロイドという化学成分が含まれているのですね。

先人は経験則で、茄子には体に強く働きかける成分が入っているから、食べ過ぎない方がよいと知っていたのでしょう。

だから日本でも秋ナスは嫁に食わすなと、昔から警鐘を鳴らしてきたのかもしれません。

およそ100年前に活躍したアメリカ人、エドガーケイシーの自然療法や、アルカロイドの詳細についてはこの記事をお読みください。

アルカロイドは体にとって毒となる窒素を含むのですが、少し使えば中枢神経を刺激する薬理作用が不調の予防とケアに役立ちます。

生体は生命の維持に不要な物質は、最終的に肝臓で解毒して外に出そうとします。

だから肝臓に負担をかけてしまうので、アルカロイドを含む食材は摂り過ぎるとよくないというわけです。

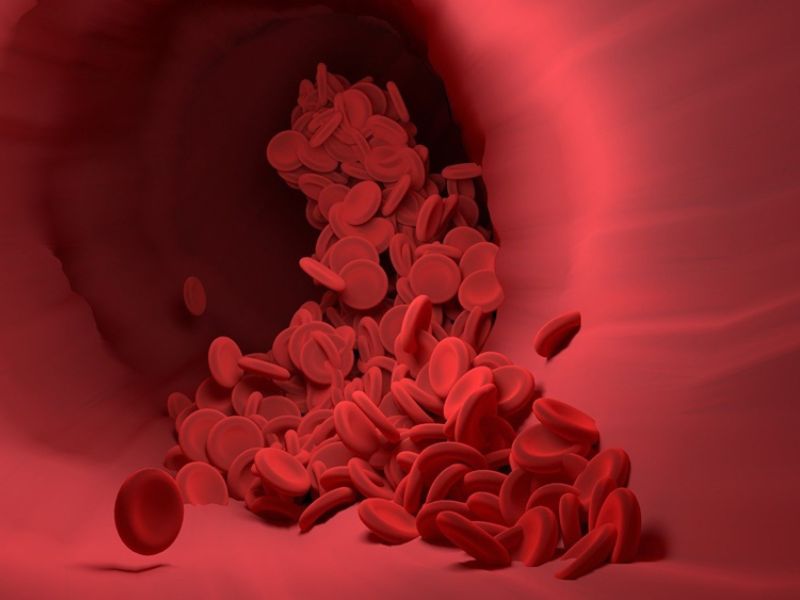

茄子は普通の食材だからスーパーで手軽に買えますが、薬膳の世界では止血類に属する薬膳素材。

血脈が熱くてドロドロして血栓が出来て詰まって、血管壁が破けて出血しないように止める働きがあるとされています。

そして、異常に熱くなった血(けつ)を冷まして流れをよくします。

止血なのに血流をよくするというのは矛盾して響きますが、脈管を守りつつ脈の中の熱くなりすぎた血をほどよく冷まして流れを促すイメージです。

だから茄子は基本的には、暑い夏や熱性体質の人の病気の予防とケアに程よく使う薬膳素材。

本来は寒い季節や冷え性体質の人の薬膳作りには向きません。

こうした茄子の働きを中医営養学(営養は中国語で栄養のこと。)や植物化学成分とともにまとめると、下記のようになります。

| 機能補助系 止血類 茄子

*体温への作用・味の性質・臓腑への働きかけ・作用*

涼 甘

脾 胃 大腸

清熱止血 消腫利水 健脾和胃 活血

*栄養素・生理機能成分*

アルカロイド ナスニン コリン |

参考文献

『ナチュラル薬膳生活入門編』

『食材健康大事典』

日本食品標準成分表2020年版(八訂)

「涼」は体を冷やす働きがあること。

「清熱止血」は先に説明した熱を冷まして、血脈が破れないようにすること。

「消腫利水」は体に溜まった水毒を利尿で取り除くこと。

「健脾和胃」は消化器系統の働きを健やかにして消化吸収をよくすること。

「活血」血の巡りを良くすることを意味します。

植物化学成分については、先に触れたアルカロイドは厄介ですが、細胞が錆びるのを防ぐ色の濃い色素成分「ナスニン」、細胞膜の材料になる「コリン」なども含まれているのですね。

茄子が冷やすと知っても冷え性体質の人の中には、わたくしのようにたまには茄子を美味しく食べたいなと思う人は多いはず。

そんな場合は先に触れたように、冷やす作用を和らげる加熱の調理法で程ほどにいただくとよいですね。

生姜や唐辛子のように体を温める働きのある薬膳素材と組み合わせて調理するのも一考です。

温めて潤す調理法で「秋ナスと小松菜の煮びたし」を秋の季節薬膳に

こうした茄子の働きを中医営養学や現代栄養学の視点から考えて、朝ご飯にどのように料理しようか考えたのですね。

そして出した答えが「秋ナスと小松菜の煮びたし」だったわけです。

茄子の冷やす作用を和らげるには、温める生姜を使いました。

生姜を使って細かく包丁目を入れた茄子を少量のグレープシードオイルでまず焼きました。

それからかつお出汁で小松菜とともに煮びたしに。

潤いにつながる浸し汁があまりよく写っていないのですが、小松菜に吸い込まれて下の方に隠れています。

そして仕上げに輪切りにした葱をトッピングしました。

薬膳の世界では、生姜&葱は発散系の辛味でさっと全身の循環をよくして温める食材として使われます。

地味で目立たないけれど、ピリッと発散する葱と生姜を入れるかどうかで、体へのよい刺激や味わいがだいぶ違って来ます。

薬膳のいしずえである五行説の世界観によると、秋は乾燥してくるので潤いを好む肺の働きが衰えやすいといわれています。

肺はほどよい発散系の辛味の刺激を受けると、膨らんだり縮んだりして全身に気を巡らす肺の働きを助けます。

だから生姜&葱の辛味は茄子の冷やす作用を和らげるのに役立つだけでなく、肺をいたわる秋の食事療法にもよいのですね。

乾燥する季節には潤い作用のある調理法がよいですから、秋は浸し汁を使うこうした調理法の料理が適しているというわけです。

しかも茄子に組み合わせた小松菜は、体に潤い成分の「陰(いん)」を補給する薬膳素材。

茄子の紫と緑の小松菜で彩りもよくなるので、視覚的に食欲をそそるのにもいい感じで仕上がりました。

まとめ【薬膳レシピ開発】温め潤す調理法で朝食に秋ナスを堪能

今回は、冷え性体質の薬膳ライフコーチが秋ナスをどのように家庭薬膳の朝食で食したのかご紹介しました。

テーマは「【薬膳レシピ開発】温め潤す調理法で朝食に秋ナスを堪能」。

「秋ナスは嫁に食わすな」のことわざから、茄子は冷やすからお嫁さんに食べさせないほうがよいという仮説からまずはお話しをスタート。

茄子には解毒が必要なアルカロイドという植物化学成分が含まれているから、肝臓に負担をかけるので食べ過ぎてはいけないことも紹介しました。

そして、薬膳素材としても茄子には「涼」という冷やす作用があると捉えられてきたので、特に冷え性の人が食べるなら温める調理法が向いていることを解説。

家庭薬膳のレシピ開発の例として「秋ナスと小松菜の煮びたし」をご覧いただきました。

そのうえで冷やす作用を和らげるために、発散系の辛味を持つ生姜や葱を使った理由をカンタンにお話し。

今は乾燥する秋の季節で呼吸器の肺を傷めやすい季節。

生姜や葱は肺がよく機能するように助けてくれる薬膳素材でもある補足説明を加えました。

また秋の乾燥対策には、秋の水分多めの煮びたしのような調理法がよいこと、秋ナスに組み合わせた小松菜も役立っていることもご紹介しています。

薬膳ライフコーチは薬膳の知恵を現代のライフスタイルに取り入れて、「ナチュラル薬膳生活Ⓡ」の暮らし方をまいにち実践。

健やかに幸せに暮らす生き方を広く社会に普及し続けておりますので、この活動の一端を知って皆さんのお役に立てて頂けたら幸いです。

須崎桂子けいてぃー♪]]>

アルカロイドは体にとって毒となる窒素を含むのですが、少し使えば中枢神経を刺激する薬理作用が不調の予防とケアに役立ちます。

生体は生命の維持に不要な物質は、最終的に肝臓で解毒して外に出そうとします。

だから肝臓に負担をかけてしまうので、アルカロイドを含む食材は摂り過ぎるとよくないというわけです。

茄子は普通の食材だからスーパーで手軽に買えますが、薬膳の世界では止血類に属する薬膳素材。

血脈が熱くてドロドロして血栓が出来て詰まって、血管壁が破けて出血しないように止める働きがあるとされています。

そして、異常に熱くなった血(けつ)を冷まして流れをよくします。

止血なのに血流をよくするというのは矛盾して響きますが、脈管を守りつつ脈の中の熱くなりすぎた血をほどよく冷まして流れを促すイメージです。

アルカロイドは体にとって毒となる窒素を含むのですが、少し使えば中枢神経を刺激する薬理作用が不調の予防とケアに役立ちます。

生体は生命の維持に不要な物質は、最終的に肝臓で解毒して外に出そうとします。

だから肝臓に負担をかけてしまうので、アルカロイドを含む食材は摂り過ぎるとよくないというわけです。

茄子は普通の食材だからスーパーで手軽に買えますが、薬膳の世界では止血類に属する薬膳素材。

血脈が熱くてドロドロして血栓が出来て詰まって、血管壁が破けて出血しないように止める働きがあるとされています。

そして、異常に熱くなった血(けつ)を冷まして流れをよくします。

止血なのに血流をよくするというのは矛盾して響きますが、脈管を守りつつ脈の中の熱くなりすぎた血をほどよく冷まして流れを促すイメージです。