新年あけましておめでとうございます。薬膳教室を開いて14年目のお正月を迎えました。

今年も薬膳を未来の仕事や社会活動に生かしたい生徒さまのドリームサポーターとしてがんばります。

どうぞよろしくお願いします^^

薬膳のプロを目指す大人女性にお届けしている【ナチュラル薬膳生活Ⓡ学び舎ブログ】。

今回は夫の実家に帰省するときにいつも携えて行く素朴な手作り薬膳おせち料理をご紹介します。

そしておせちに詰めたお料理の中から先月出版した電子書籍『薬膳生活レシピ開発BOOK』Vol.3 冬 季節薬膳にも収載した「黒ごま酢の田作り」にフォーカスして、冬の季節薬膳の考え方をお話しします。

薬膳おせち料理にはいつも、家族の健康を祈って冬の寒さで悪化しやすい老化による腰痛や、冷え性の悩みを改善する薬膳素材をふんだんに使います。

おせちに限らず寒い冬の食養生の薬膳素材選びの参考になれば幸いです。

帰省の前日、年末の仕事納めの後に薬膳おせち料理をお重を詰めたら夜中に完成したので撮影はLED照明の下。。。

自然光でないので彩りがきれいに撮れませんでしたね(汗)。

でも、おととしは一昨年は新型コロナ感染症が心配で高齢の義父とおせちを囲むことが出来なかったので、完成したおせちのお重を眺めて喜びはひとしおでした。

帰省の前日、年末の仕事納めの後に薬膳おせち料理をお重を詰めたら夜中に完成したので撮影はLED照明の下。。。

自然光でないので彩りがきれいに撮れませんでしたね(汗)。

でも、おととしは一昨年は新型コロナ感染症が心配で高齢の義父とおせちを囲むことが出来なかったので、完成したおせちのお重を眺めて喜びはひとしおでした。

目次

おせち料理にはエイジングや冬の冷え性を改善する薬膳食材が豊富

おせち料理は寒さ厳しい年末に作るからでしょう。 薬膳の源である中医学の視点から見ると、エイジングや冬に起こりやすい冷えの不調を改善する薬膳食材を多く使います。 だからおせち料理はほぼイコール冬の季節薬膳になります。 今年はコロナ感染拡大が深刻化して2回目のお正月。 昨年は薬膳おせちを持って夫の実感に帰省できず、義父にはZOOMでしか会えませんでした。 でも今年の年末年始はコロナ感染状況が少し落ち着いていたので、公共交通機関は使わずに車で思い切って帰省。 夫の地元の温泉宿にも義父と一緒に泊まりに行き、地元の造り酒屋のおいしい日本酒も愉しみました。 そして米寿の義父のおうちでは元日に、シニア世代に入っている親戚のご夫婦とこたつの食卓で、一緒に薬膳おせちを囲みました。 コロナ感染には細心の注意を払いつつ、久々に美味しいものを一緒に食べておしゃべりして、身も心も温かくなり最高に幸せな一時を過ごした次第です。

薬膳おせちに詰めた簡単おいしい手づくり料理のラインナップは主に次のようになりました。

コロナ感染には細心の注意を払いつつ、久々に美味しいものを一緒に食べておしゃべりして、身も心も温かくなり最高に幸せな一時を過ごした次第です。

薬膳おせちに詰めた簡単おいしい手づくり料理のラインナップは主に次のようになりました。

★気(生体エネルギー)を補給する 「ちこ鯛の塩焼き」

★陽(温める力)を補給する 「海老の含め煮」

★腸管からのデトックスを促す 「柚子風味の里芋の煮物」

★胡麻の抗酸化力と酢の循環力のコラボ 「黒ごま酢の田作り」

★胃腸に負担をかけにくい 「柚子大根ローストビーフ巻き」

★抗酸化と解毒の組み合わせ 「たたきごぼうの赤ワイン煮」

★若々しさのモトを補給する 「甘栗のやき芋きんとん」

★五行の水行の象徴の黒色で抗酸化 「黒豆の黒糖煮クコの実ぞえ」

冬は寒さが厳しいので体を冷えから守るために滋養を「補給」する薬膳素材を多く使っています。鯛や海老や栗などがその代表的なものです。

中医学では寒さによる冷えは体の中の若々しさのモトを傷めるので、老化が進みやすいと言われています。栗や枸杞の実や海老は、若々しさのモノを補給するので緩やかエイジングに役立つと考えられているのです。

五行説では冬が属する水行はシンボルカラーが黒。だからでしょうか、冬の季節薬膳の薬膳食材は黒っぽいん色の濃いものが多いです。

現代栄養学では色の濃い植物色素成分には抗酸化作用があることが知られていますね。黒豆のポリフェノールもその代表的なものです。色は赤いですが枸杞の実の赤い色素も同じように抗酸化力のある植物色素成分です。

そして、薬膳の考え方では陰と陽のバランスを重視します。

現代栄養学では色の濃い植物色素成分には抗酸化作用があることが知られていますね。黒豆のポリフェノールもその代表的なものです。色は赤いですが枸杞の実の赤い色素も同じように抗酸化力のある植物色素成分です。

そして、薬膳の考え方では陰と陽のバランスを重視します。

基本的に冬は体を寒さから守るためにせっせと「補給」するのが基本。

しかし、寒さで運動量が少なくなりがちな冬に滋養の補給ばかりしていると、体の中に老廃物がどんどん溜まってしまいます。

ですから、補給と解毒のバランスを見ながら、必要に応じてお通じや利尿を促す薬膳素材も取り入れながら、冬の食事療法を行うとよいですね。この目的で里芋やごぼうを使いました。

里芋は食物繊維の豊富でぬるぬる成分が腸管から老廃物をするりと外に出してくれます。おせちによく使われている里芋と似たような海老芋や八つ頭も、こうした解毒の目的でおせちに使われてきたのかもしれませんね。

基本的に冬は体を寒さから守るためにせっせと「補給」するのが基本。

しかし、寒さで運動量が少なくなりがちな冬に滋養の補給ばかりしていると、体の中に老廃物がどんどん溜まってしまいます。

ですから、補給と解毒のバランスを見ながら、必要に応じてお通じや利尿を促す薬膳素材も取り入れながら、冬の食事療法を行うとよいですね。この目的で里芋やごぼうを使いました。

里芋は食物繊維の豊富でぬるぬる成分が腸管から老廃物をするりと外に出してくれます。おせちによく使われている里芋と似たような海老芋や八つ頭も、こうした解毒の目的でおせちに使われてきたのかもしれませんね。

胡麻の抗酸化力と酢の循環力で老化や冬の冷えを改善「黒ごま酢の田作り」

では、今回ご紹介している手作りおせちのお重の中から、冬の薬膳レシピ開発のお話しとともに「田作り」をご紹介します。 田作りは昔はたくさん獲れたかたくちいわしを、たんぼの肥料にすき込んで使ったからこう呼ばれているおせちの定番。 こちらを「黒ごま酢の田作り」にアレンジした冬の薬膳レシピです。 先にお話しした通り、「黒ごま酢の田作り」は、電子書籍『薬膳生活レシピ開発BOOK』Vol.3 冬 季節薬膳に収載しています。

先にお話しした通り、「黒ごま酢の田作り」は、電子書籍『薬膳生活レシピ開発BOOK』Vol.3 冬 季節薬膳に収載しています。

冬の季節薬膳というのは冬に起こりやすい代表的な不調を改善する食事療法のこと。

不調とひとくちに言っても様々な症状がありますから、本書ではそれらを4つのカテゴリーに分けました。

このうち「黒ごま酢の田作り」は、「循環不足の予防とケア」の薬膳に分類。

冬の寒さによる循環の不足でひどくなりやすい「腰痛」や「しびれ」のような老化の症状や、体を温める力が全身に行きわたらないせいで起こる冬の冷え性を改善する薬膳の処方になっています。

『薬膳生活レシピ開発BOOK』ではカテゴリー分けされた薬膳の目的にそってレシピごとに、中医学に基づいている薬膳処方の魔法の3ステップ①不調の症状➡②タイプ分け➡③薬膳の対策をやさしく解説。

だから、「黒ごま酢の田作り」という完成形の薬膳の料理がなぜ、特定の薬膳食材と調理法を使って作られたのか、その理由が手に取るように分かるようにしてあります。

具体的にはひとつひとつのレシピ例について、魔法の3ステップ・材料・作り方・補足ポイント・薬膳レシピ解説・レシピ誕生秘話を説明しているのですね。

だから薬膳が普通のお料理ではなく、中医学の食事療法であることが手に取るように分かるようになっています。

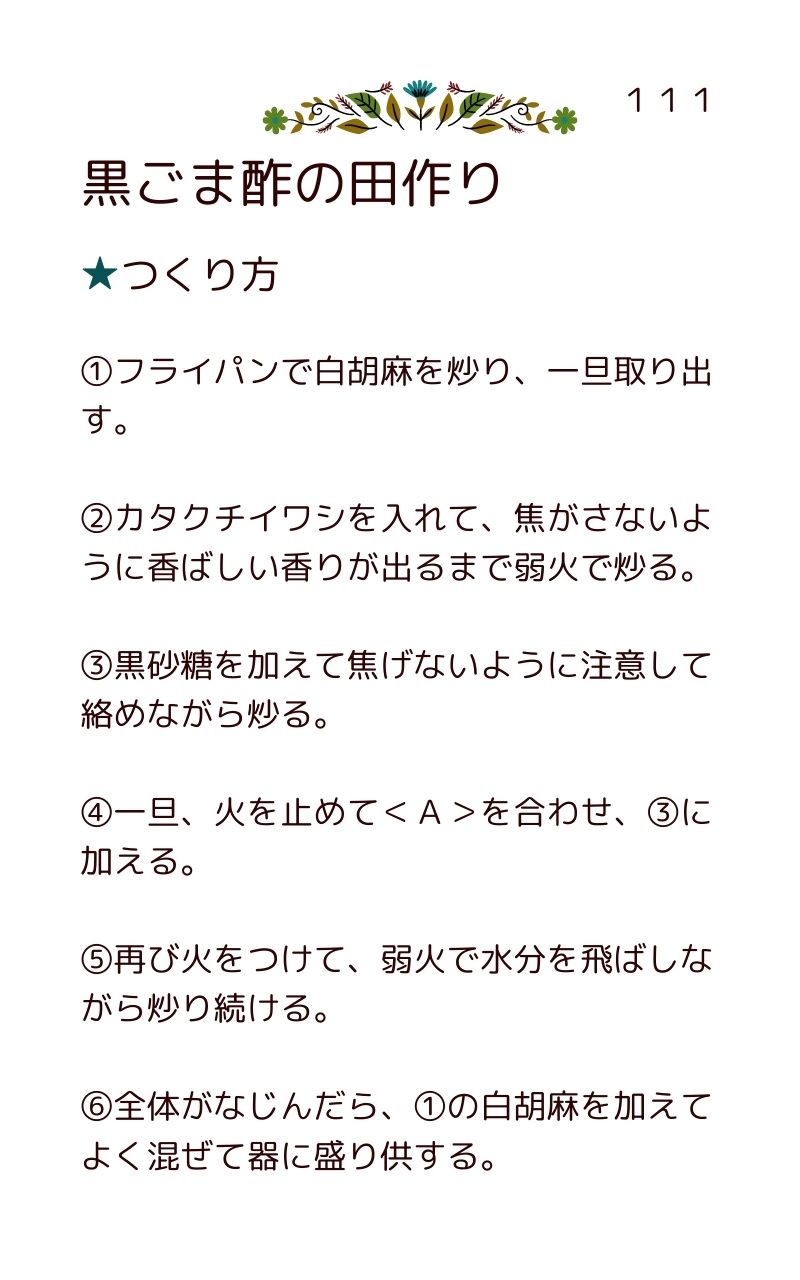

「黒ごま酢の田作り」は、循環不足の予防とケアが目的なので、体の中を滋養して温める力を全身を巡らせるためにかたくちいわし、お酢、黒砂糖といった薬膳食材を中心の薬膳レシピ開発しました。

薬膳の食事療法の特徴のひとつは、薬膳レシピの目的をほかの症状にも応用できる場合が多いことです。

だからこの薬膳レシピは本の中では循環不足の予防とケアを謳っていますが、冬にひどくなりやすい老化の症状や冷え性の改善にも応用が利くことをご紹介しました。

この薬膳レシピで使っている薬膳食材の黒ごまや黒砂糖には抗酸化力のある色の濃い植物色素成分が含まれているので、緩やかなエイジングに役立ちます。

【ナチュラル薬膳生活Ⓡ薬膳素材辞典】では、お酢や黒砂糖には温める力があるとされているので、冬の季節薬膳の調味料に選びました。

冬の季節薬膳というのは冬に起こりやすい代表的な不調を改善する食事療法のこと。

不調とひとくちに言っても様々な症状がありますから、本書ではそれらを4つのカテゴリーに分けました。

このうち「黒ごま酢の田作り」は、「循環不足の予防とケア」の薬膳に分類。

冬の寒さによる循環の不足でひどくなりやすい「腰痛」や「しびれ」のような老化の症状や、体を温める力が全身に行きわたらないせいで起こる冬の冷え性を改善する薬膳の処方になっています。

『薬膳生活レシピ開発BOOK』ではカテゴリー分けされた薬膳の目的にそってレシピごとに、中医学に基づいている薬膳処方の魔法の3ステップ①不調の症状➡②タイプ分け➡③薬膳の対策をやさしく解説。

だから、「黒ごま酢の田作り」という完成形の薬膳の料理がなぜ、特定の薬膳食材と調理法を使って作られたのか、その理由が手に取るように分かるようにしてあります。

具体的にはひとつひとつのレシピ例について、魔法の3ステップ・材料・作り方・補足ポイント・薬膳レシピ解説・レシピ誕生秘話を説明しているのですね。

だから薬膳が普通のお料理ではなく、中医学の食事療法であることが手に取るように分かるようになっています。

「黒ごま酢の田作り」は、循環不足の予防とケアが目的なので、体の中を滋養して温める力を全身を巡らせるためにかたくちいわし、お酢、黒砂糖といった薬膳食材を中心の薬膳レシピ開発しました。

薬膳の食事療法の特徴のひとつは、薬膳レシピの目的をほかの症状にも応用できる場合が多いことです。

だからこの薬膳レシピは本の中では循環不足の予防とケアを謳っていますが、冬にひどくなりやすい老化の症状や冷え性の改善にも応用が利くことをご紹介しました。

この薬膳レシピで使っている薬膳食材の黒ごまや黒砂糖には抗酸化力のある色の濃い植物色素成分が含まれているので、緩やかなエイジングに役立ちます。

【ナチュラル薬膳生活Ⓡ薬膳素材辞典】では、お酢や黒砂糖には温める力があるとされているので、冬の季節薬膳の調味料に選びました。

薬膳おせち「黒ごま酢の田作り」レシピ

『薬膳生活レシピ開発BOOK』Vol.3 冬 季節薬膳の薬膳の目的の4つのカテゴリーは、冬の冷え性・冬のカサカサ肌・冬の循環不足・冬のカゼです。

そしてそれぞれの不調を予防とケアするレシピ例の処方が各5例、全部で20例収載されています。

『薬膳生活レシピ開発BOOK』Vol.3 冬 季節薬膳の薬膳の目的の4つのカテゴリーは、冬の冷え性・冬のカサカサ肌・冬の循環不足・冬のカゼです。

そしてそれぞれの不調を予防とケアするレシピ例の処方が各5例、全部で20例収載されています。