今月頭に工事の足場がやっと外れたのですが、お家の周りには乾いたペンキのくずがかなり散乱。 お掃除サポートさんが甲斐がいしくきれいに片づけを手伝ってくださったので、今日のお昼にはピカピカになりました。 建物には薬膳好きの仲間達と集えるように「蓮蓉茶樓(れんようちゃろう)ハウス」という愛称を付けています。 新たに生まれ変わった校舎に今月から生徒さん達をお迎えしているのですが、この恵まれた環境に感謝の気持ちでいっぱいです。 そして午後からはパソコンに向かって【前期】薬膳基礎コース(上級)のオンライン復習問題作りのお仕事。 その合間にメール着信に目を通していたら、メルマガの読者さまから、嬉しいご返信があるのに気づきました。。。

そのメールにまず最初に書いてくださっていたのが、「施膳 何が大事かを見失うところでした。」 薬膳ライフコーチにとって、それはそれは、とても嬉しい「生徒さまの声」でした! 今回は「施膳」という中国語の薬膳の専門用語の解説を交えて、薬膳の神髄である「何が大事」なのかお話ししたいと思います。

中医薬膳学でいう施膳(しぜん)とは何か?

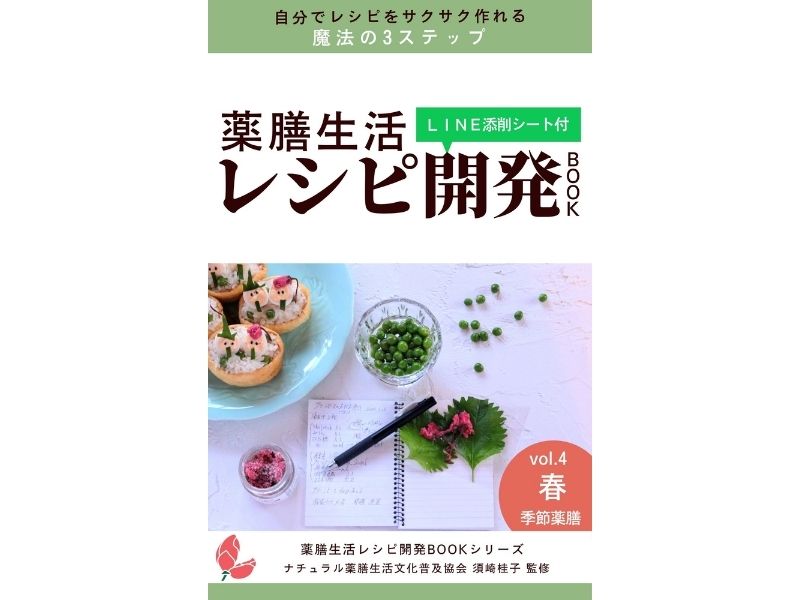

「施膳(しぜん)」は日本語で聞きなれない言葉だと思いますが、それは薬膳が日本に伝わったとき中国語がそのまま持ち込まれたからです。 漢字の文字通り捉えれば、膳を施すこと。 つまり「お膳を準備して料理を提供することでしょ?」と考えたら、それは普通のお料理になってしまいます。 メールをくださった生徒さまは薬膳をすでに習得して教えていらっしゃる専門家。 でも、薬膳講師として薬膳が何か生徒さまに伝わりにくかったため、薬膳レッスンでどんな料理を紹介したらいいのか分からなくなった。。。 こんな悩みをお持ちでご相談をいただいたのです。 ご連絡頂いたきっかけは、薬膳ライフコーチが3月3日に出版した電子書籍『薬膳生活レシピ開発BOOK Vol.4 春 季節薬膳』の出版記念キャンペーンでした。 初心者さま向けの超入門の薬膳レシピ開発についての書籍なのですが、レシピの伝え方の内容に惹かれたとおっしゃってくださったのですね。 今回はこの春バージョンの出版キャンペーンの一環として、電子書籍の操作方法も皆さまに知ってもらいたくて「薬膳レシピ開発例」をひとつ選んで「ZOOMオンライン活用術セミナー」を行いました。  もともとアマゾンKindle版の電子書籍の使い方に慣れていない方や、薬膳の初心者さまに向けて企画したセミナーです。 しかし薬膳講師の生徒さまは、この新刊の活用術セミナーに参加してくださって、それ以上の気づきを得てくださいました。 それが、「薬膳を世に伝えるにあたって何が大事かを改めて認識し直せた。」という嬉しいお声だったというわけです。 では、ここでは中医薬膳学の視点から施膳について考えてみたいと思います。 「ナチュラル薬膳生活Ⓡ」では薬膳は料理ではなく目的を持って施される食事療法であると捉えています。 その食事療法の「お膳を施す」際に使う重要なガイドラインが「中医学の理論」です。 ですから、こちらの薬膳スクールに入学なさった生徒さまは皆、中医学と薬膳学を基礎から学びます。 そして薬膳の食事療法である「薬膳レシピ開発」を自分で考案できるようになって卒業していきます。 「ナチュラル薬膳生活Ⓡの辞書」というものがあるならば、施膳の意味は以下のようになります。

もともとアマゾンKindle版の電子書籍の使い方に慣れていない方や、薬膳の初心者さまに向けて企画したセミナーです。 しかし薬膳講師の生徒さまは、この新刊の活用術セミナーに参加してくださって、それ以上の気づきを得てくださいました。 それが、「薬膳を世に伝えるにあたって何が大事かを改めて認識し直せた。」という嬉しいお声だったというわけです。 では、ここでは中医薬膳学の視点から施膳について考えてみたいと思います。 「ナチュラル薬膳生活Ⓡ」では薬膳は料理ではなく目的を持って施される食事療法であると捉えています。 その食事療法の「お膳を施す」際に使う重要なガイドラインが「中医学の理論」です。 ですから、こちらの薬膳スクールに入学なさった生徒さまは皆、中医学と薬膳学を基礎から学びます。 そして薬膳の食事療法である「薬膳レシピ開発」を自分で考案できるようになって卒業していきます。 「ナチュラル薬膳生活Ⓡの辞書」というものがあるならば、施膳の意味は以下のようになります。

すっきり説明すると以上のようになります。 しかし一般の人たちや初心者の方は、中医学の理論に基づいて開発する「薬膳が食事療法なのが分からない」ことが多いのです。 だから薬膳の資格を取得して薬膳講師としてレッスンをスタートするときは、最初にこの薬膳生活を始めるには「何が大事」なのか伝えなくてはなりません。 そうでないと生徒さん達は日々の暮らしで自分で考えて薬膳を作れるようにならないからです。 そしていつまでも、薬膳教室は何か特別な「薬膳料理」を習えるところだと勘違いしてしまうのですね。

「薬膳レシピ開発」の基本に立ち返って薬膳を伝えよう

薬膳の専門家として独り立ちするための教え方は、習っていないと途中で行き詰るのは自然なことです。 薬膳に限らずどんな専門分野でもそうですが、自分が理解したことを受け手が分かるように体系化して伝えるのには、それなりの経験と技術が必要です。 薬膳ライフコーチも14年前に薬膳スクールを立ち上げたときは、中国の薬膳の本を日本語に直訳したテキストで学んだばかり。 卒業後に講師養成と銘打ったレッスンを受けたことはありますが、2000年前の中医学の専門書を読み解く講座内容だったので、薬膳の教え方は学べませんでした。 その頃は現在のように薬膳のインターネットによる情報もそれほど充実していませんでした。 分かりやすい中医学と薬膳学の専門書もほとんど手に入らなかったので、苦労してレッスン作りに必要な文献を日本だけでなく、中国からも買ってきました。 しかし薬膳の教え方のメソッドが確立していなくて苦労した分、自分で考えてトライアンドエラーでシンプルで分かりやすいカリキュラムをデザインすることに成功! 10年以上の間に多くの生徒さまから、レッスンの進め方について様々なフィードバックをいただいたおかげです。  そして現在では独自メソッド「薬膳レシピ開発シート」を確立して、自分自身が薬膳生活を実践して、薬膳の神髄を世に伝えられる専門家たちを送り出しています。 だから薬膳を社会普及するにあたって悩みや疑問が出てきたら是非、「薬膳レシピ開発」の基本に立ち返ってくださいね。 それは薬膳料理を教えることではなく、薬膳は中医学に基づく食事療法なので、本来は料理自体ではなく「薬膳レシピ開発」を伝えるべきなのだと。。。

そして現在では独自メソッド「薬膳レシピ開発シート」を確立して、自分自身が薬膳生活を実践して、薬膳の神髄を世に伝えられる専門家たちを送り出しています。 だから薬膳を社会普及するにあたって悩みや疑問が出てきたら是非、「薬膳レシピ開発」の基本に立ち返ってくださいね。 それは薬膳料理を教えることではなく、薬膳は中医学に基づく食事療法なので、本来は料理自体ではなく「薬膳レシピ開発」を伝えるべきなのだと。。。

まとめ【薬膳レシピ開発】施膳!何が大事かを見失うところでした。

薬膳は料理ではなく中医学に基づく食事療法なので、不調の予防とケアの目的に合わせて理論的にレシピを開発する必要があります。 そうでないと食べる人が望む結果が出にくいからです。 本来は難しい中医学理論で薬膳を考案するプロセスをやさしく解説すべく出版したのが、電子書籍『薬膳生活レシピ開発BOOK」シリーズです。 もともと、薬膳初めてさんに向けて「超入門」で昨年の夏から、秋、冬と続けて書き始めました。 その最新版、3月に出版したばかりの春バージョン『薬膳生活レシピ開発BOOK Vol.4 春 季節薬膳』が、とある薬膳の先生の心に「薬膳を伝える側として」響いたそうなのですね。 ご連絡を頂いて現状の悩みをご相談頂き、本当に嬉しく思いました。  このように薬膳を教えているプロの方にも「薬膳レシピ開発」という「基本のキ」が響いたことが嬉しくて、教え方に悩むもっと多くの薬膳の専門家の皆さんにも広くお伝えしたいと考えてこのブログをしたためました。 今回のお話しが薬膳の専門家の皆さんやこれから薬膳のプロを目指す大人女性の皆さまの参考となり、薬膳生活で自分も人もますます幸せに出来るようになってくださったら嬉しいです。

このように薬膳を教えているプロの方にも「薬膳レシピ開発」という「基本のキ」が響いたことが嬉しくて、教え方に悩むもっと多くの薬膳の専門家の皆さんにも広くお伝えしたいと考えてこのブログをしたためました。 今回のお話しが薬膳の専門家の皆さんやこれから薬膳のプロを目指す大人女性の皆さまの参考となり、薬膳生活で自分も人もますます幸せに出来るようになってくださったら嬉しいです。