ごあいさつ

はじめまして。講師の薬膳ライフコーチ須崎桂子です。

薬膳の固いイメージを取り除くべく、皆さんには「けいてぃー」の愛称で呼んでいただいています。

食事療法を知らなかったあの頃

薬膳スクールを開校して10年あまりが経ちました。

薬膳素材の棚に飾った1枚の写真。

今は亡き父、介護施設に入っている母、留学先の卒業式のガウンを着た自分のスリーショットです。それを見ると、食事療法を知らなかったあの頃を思い出します。

独身時代に実家で暮らしていたときは、食のことは母に任せきり。

目覚めれば母の用意した朝食を食べて会社に行き、帰れば夕食が支度されていました。

そのおかげで、ハードな営業職と海外大学の通信教育の両方にガッツリ打ち込める充実の日々だったのです。

父のがん宣告と母のうつ病で崩れた幸福な日々

そんな恵まれた暮らしのペースが崩れたのは、結婚して実家を出てすぐのこと。

実家から電話があり、父が肺がんの宣告を受けたと知らされた日からでした。

母はそのショックでうつ病にかかり食事作りはおろか、家事一切を放棄。

その後始まった肺がんの放射線治療は、外からは見えなくても胸の奥に炎症を起こす痛々しいものでした。

このため会社勤めの合間に実家へ戻っては家事を手伝い、食事も作りました。

薬膳の先生になった今なら、父や母の不調に合わせて家庭料理をサクッと考えられます。

しかし当時は台所に立っても、病気の両親に何を作っていいか分からず途方に暮れました。

「あのとき胸にやけどを負った父には、呼吸器を潤すプルプルの白きくらげのお粥を食べさせてあげたかった。」

「心が不安でいっぱいだった母には、香りの良いみょうがで蒸し魚を作ればよかった。精神的ショックを芳香療法で和らげて、早く食欲を戻せたかもしれないのに・・・。」

父のがん告知だけで母が食事を摂れなくなり、げっそり痩せた姿を思い出すと今でも悔やまれます。

父はがん治療で有名な大学病院で、最先端治療を受けていました。

母は心療内科の病院で、向精神薬を処方されていました。

どちらの医療機関も、通院患者が自宅で摂る食事について、アドバイスはほとんど無し。

家族みんなが健康で楽しく食卓を囲んでいたそれまでの生活は、永遠に続くあたりまえの世界ではなかった!

両親のための食事作りに挫折して、それを初めて思い知りました。

あの頃の自分は、「食事に人の心と体を癒す力」があるのを全く知らなかったのです。

薬膳への扉を開く

大好きな父が亡くなって直後、消えゆく命を守れなかったことを悔やんでいた最中のこと。

薬膳への扉を開く運命的な出会いが訪れました。

自分には、新たな命を産み出すのも難しいのに直面したときです。

卵巣に古い血液がたまる病気があり、妊娠しにくかったので、婦人科の手術を受けようと決意。

手術の前日、病院に向かう道すがら本屋の店頭で2冊の「薬膳」の本に目が釘付けになりました。

「薬膳」に運命的な出会いを直感したのです。

それにはいろいろな理由が、複雑に混じり合っていました。

食事をあらわす「膳」に「薬」の文字が付いているのに、ビビッ!

健康管理に食事を薬のように使うのだろうと、ピン!

2冊の本のうち1冊のタイトルは「45歳からの薬膳」でした。

更年期を前にしての新婚。子供を授かるのをあきらめていた時期です。

まさに自分のための本だと感じたので、2冊とも買って病院に入院。

術前に病院のベッドで、パラパラ薬膳料理のレシピ本をめくりました。

しかし目を惹いたのは料理ではありません。

大宇宙と調和して生きる東洋哲学と中医学に感銘

東洋哲学の流れを汲む中医学の生命に対する考え方に、感銘を受けてしまったのです。

運命的な本との出会いで、薬膳が中医学の食事療法。そして東洋の食べる哲学なのを知りました。

父の病死がきっかけで限りある命や人生の意味を、自分自身に問いかけていたとき。

恐らく子どもがいない将来の結婚生活に、どんな意味があるのか考えていました。

東洋哲学と中医学から生まれた《薬膳》には、自らの問いへの答えがありました。

手にした2冊の本には、心も体も健やかになる中医学の哲学的な食べ方が載っていました。

それは両親のために食事を作っていたときに知りたかったことばかり。

料理教室でなく、中医学と薬膳を学んで食事療法をしたい!

「東洋哲学的な中医学から生まれた食事療法のこと。もっと深く知りたい!」

中医学から生まれた薬膳を学びたい魂の声が、自分の内側から響くのを実感。

術後に退院して職場に復帰してすぐ、薬膳を学べる学校を探しました。

当時、ネット検索の情報量は少なく、薬膳を本格的に学べるところはそんなにありません。

でも、「やるなら料理教室でなく、薬膳や中医学の理論を学んで食事療法をできるようになりたい!」と、願っていました。

必死に探し続け、薬膳スクールを営む中国人の中医師に巡り会います。

ようやく平日は勤めを続けながら、週末は本格的な中医学と薬膳学を学び始めました。

薬膳の「伝え方」に覚え始めた違和感

しかし受講を重ねるうちに、薬膳の「伝え方」に違和感を覚えるようになりました。

中医学理論と薬膳を組み立てる方法論の結びつきが、分かりにくかったからです。

中国語を日本語に直訳したテキストを見て、単体ではそれぞれの理論は、何となく分かりました。

でも、両方の理論を組み合わせて食事療法に落とし込む方法が、分かりにくかったのです。

薬膳素材の食材の分類と、薬膳の目的に合わせて選ぶべき食材の関連付けが不明瞭。

中医学理論は、中国の古代哲学の世界観や経験則が土台なので、説明がどうも抽象的。

ある不調に対して、なぜある特定の食材が選ばれて料理され、薬膳の調理例になったのか。

薬膳を組み立てる方法を教えるための「伝え方」があいまいだと感じ始めました。

どう薬膳レシピを組み立てたらよいのか分からない

実際に、自分自身で特定の不調を予防改善する薬膳づくりの宿題に取り組み始めた頃。

「どんなふうに食事療法の薬膳メニューを組み立てたらよいのか」

その過程が、まだどうもよく分かりません。

薬膳テーマの課題にそって、自分で「料理」を考えてはみました。

でも、どんな食材を組み合わせてどんな食事を作ったら薬膳になるのか、理解があやふやなまま・・・

とりあえず膨大な薬膳素材の性質を「丸暗記」して、理論と調理の宿題をこなしました。

提出した薬膳メニューに返してもらえた添削コメントは数行。

そこに「A」や「B」や「C」と評価がついても、何が良いのか改善点なのか、しっくりこないのです。

徐々に学びが深まるにつれ、今度は「調理方法」について、疑問が頭をもたげて来ました。

例えば薬膳の食材は、生食か加熱か調理法によって、働きや性質が変わるはずだと感じたのです。

例えば豆腐は、体を冷やす「寒」の性質を持つ薬膳素材。

確かに冷ややっこを食べると、暑い夏や発熱の際に体から逃がす食事療法になります。

しかし、唐辛子がたっぷり入った麻婆豆腐を食べたらどうでしょう。

体が冷えるどころか、食後にぽかぽか温かくなります。

薬膳に対する自分の体感と、中医学のセオリー通りに記された薬膳テキストの内容。

実生活の経験と違うことが重なって、「講義やテキストを丸暗記する方法に疑問」が湧きました。

教え方への疑問がもたらした未来のビジョン

教え方への疑問は負の側面だけでなく、未来の薬膳活動へのビジョンをもたらしました。

中医学の理論で処方する薬膳の知恵は、素晴らしい食事療法のひとつです。

でも抽象的な先人の経験則に重きをおく薬膳の伝え方では、組み立て方がよく分かりません。

しかし当時、そんなもやもやした気持ちにこだわっている暇はありませんでした。

自分は食事療法についての知識や経験がなかった。だから以前、病気で苦しむ家族を癒す食事を作れなかった。

その後悔を改めて思い出し、一生懸命勉強しました。

中医学や薬膳学は、食事が体だけでなく心の状態にまで影響することを教えてくれました。

以前は知らなかった心と体と食事の関係を理解したのだから、家族や自分や周りの人達の健康を薬膳で守れるようになりたい。

卵巣の術後も結局は妊娠しなかったけれど、子供がいない未来を薬膳の教養で豊かにしたい。

こう願って最適な勉強法をいろいろ試すうち、自分の人生に薬膳を活かすビジョンが現れ始めたのです。

薬膳を組み立てる独自メソッド誕生のきっかけ

それは自分なりに薬膳を分かりやすく人に伝えて、健康で幸せになる食べ方を世の中に広める自分の姿。

そのために薬膳の専門知識をしっかり身につけようと、学び方を試行錯誤しました。

具体的には、習っていたテキストと違う方法で、中医学や薬膳学の項目を自分が分かりやすいように分類と整理。

中医学理論で薬膳を組み立てる自分専用のオリジナルの暗記帳を作成したのです。

そして通勤電車で専門用語や理論を繰り返し読んで、覚えて理解していきました。

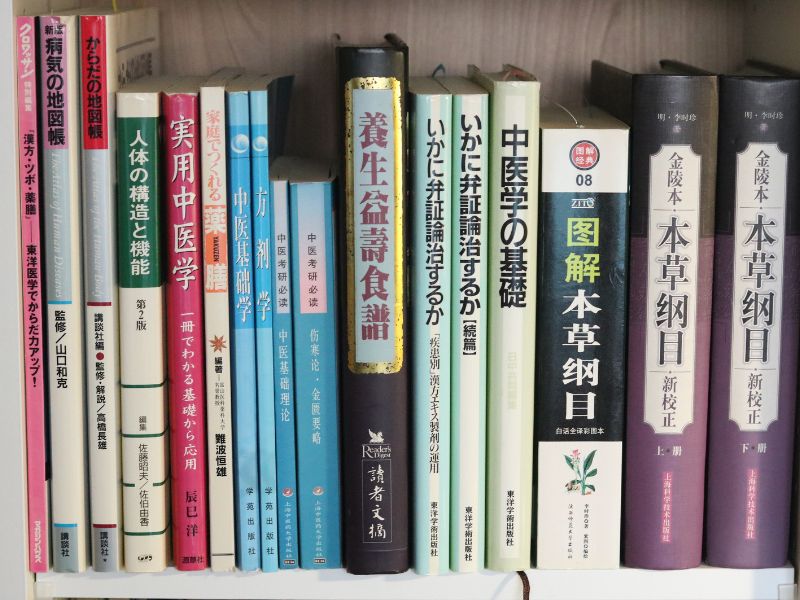

国内外の中医学や薬膳の学術書からも、薬膳づくりに必要な中医学の理論と薬膳食材の情報をリサーチ。

薬膳素材の分類をシンプルに体系化して、薬膳の目的に合わせ、直感的に食材を関連付けて選べるように工夫しました。

さらに、関連性の深い不調をまとめて、目的別にパターン化。

例えば中医学的に見ると、春に起こりやすいイライラやのぼせや熱感。こうした不調は、更年期障害の代表的な症状にそっくりです。

季節的な失調と、個人的な体の変調は異なる原因ですが、同じ薬膳素材と調理法の薬膳で症状は改善することは少なくありません。

自分のレシピ帳には、一つの薬膳が他の不調に応用できる症例も併記。

こうして不調に対応する薬膳を、すぐ組み立てられるように工夫したのです。

当時は、薬膳の知識を早く吸収して実践するために考えたやり方でした。

それが後々、現在、薬膳スクールで指導している独自の薬膳レシピを組み立てる独自メソッド誕生に繋がることになりました。

中医学と薬膳が暮らしに役立つのを実感

薬膳を習得して卒業してからは会社勤めを続けながら、中医学と薬膳が暮らしに役立つのを実感するようになりました。

実例は外科手術で血の塊を除いたのに、生理の度に卵巣が再び膨れ始めた自分。

中医師が処方した煎じ液も服用していたら、卵巣の腫れが普通の大きさに縮んだのが検査で分かりました。

手術でも中医学でも薬膳でも子供は授かりませんでしたが、おかげで卵巣の再手術を避けられました。

ひどい花粉アレルギーで、毎年春になると花粉症の飲み薬や鼻のスプレー剤を使っていた夫。

今ではシーズンの少し前から免疫細胞を徐々に慣らす薬膳茶を飲んで、花粉症の化学合成薬から解放されまています。

日々の仕事から夜遅く帰宅して、翌朝も疲労感が残っていた自分と夫。

疲労を回復する身近な食材で、薬膳を夕食にさっと作り、ふたりともすぐに元気を取り戻しています。

まさに、薬膳の知恵が暮らしに役立つのを実感。

中医学理論で薬膳を組み立てて、どんどん家庭で食事療法をできるようになりました。

食卓に家庭薬膳のレパートリーや笑顔が増えたのは言うまでもありません。

薬膳を人に伝え喜んでもらう幸せ

そのうち週末には、心臓にペースメーカーを入れている人など、健康に注意している知人に自宅でときどき薬膳を教えるようになりました。

学んでくれた人達は、薬膳が中医学の自然観から来ている哲学であることに興味を持ってくれました。

そして頭痛や心の落ち込みのような軽い不調であれば、家庭薬膳でケアできるのを喜んでくれました。

薬膳を人に伝えると、ほとんどの方は家族の健康管理にも役立ててくれます。

家族のために薬膳を作ってみた、と喜ばれることも増えました。

薬膳を人に伝えて喜んでもらうのが、自分の幸せにもなりました。

以前は、勤め先でうんと働くのが幸せで、自己満足していた自分。

その価値観をガラリと変えたのは、家族や自分の病気という試練。

そして、自分という小宇宙、自分を取り囲む人間社会や自然界という大宇宙と調和して健やかに生きる東洋哲学の教えでした。

トントン拍子に開かれた薬膳を仕事にする道

家族や周りの人達に薬膳を伝えるうちに、以前はおぼろげだった薬膳を仕事にする道が見えてきました。

それは薬膳を教えるのをライフワークにしたいという気持ち。

ちょうどその頃、どういうわけか勤めを辞めるきっかけが次々と重なりました。

退職を決めた理由のひとつは、勤め先が大型合併をしたため職場組織が改編されることになったこと。

そして同じころ、教室開業にぴったりな中古の店舗兼住宅が、自宅近くの柏に見つかりました。

後に振り返ると、早くキャリアチェンジして薬膳の仕事を始めなさいと運命に背中を押されたようなタイミング。

あっという間に、薬膳の仕事を始めるお膳立てがトントン拍子に整いました。

道が開かれたその勢いでスクールをオープン。

「ナチュラル薬膳生活Ⓡ」のブランド名を冠して、「ナチュラル薬膳生活カレッジ柏本校サロン」と名づけました。

開校記念パーティーには、薬膳の恩師や友人達が駆けつけてくれました。

忘れもしない末広がりの八の縁起をかついで決めた、北京オリンピックと同じ日。

2008年8月8日のことでした。

伝わらない・・・薬膳の神髄

意気揚々と開校した薬膳スクールでしたが、始めたばかりの頃は薬膳の神髄を伝えるのに苦心しました。

一般的には生薬が入っている特別な料理だと思われることが多かったからです。

しかし薬膳は中医学の理論で組み立てる食事療法です。

スーパーで買える身近な食材で薬膳の調理例を紹介すると、見た目は普通の日本の家庭料理。

一方、日本の家庭で使わない枸杞の実(くこのみ)などを入れると、一見薬膳らしい特別な料理に映ります。

このため、木耳(きくらげ)や棗(なつめ)といった中華食材を使わないと、薬膳らしくないと誤解されることがよくありました。

薬膳は本来、中医学理論を使って自在に献立を作るスキル。

変わりゆく季節・体調・体質に合わせ、食事で不調を予防改善するのが目的です。

「薬膳は中医学の食事療法」

最初は薬膳の神髄がなかなか生徒さまに伝わりませんでした。

薬膳を料理の一種と捉えて作り方を習えば、だれでもその料理は作れます。

でも薬膳の献立作りの目的を知らないと、いつ起こるか分からない不調を癒す食事を、自分でサッと作れません。

いざ、自分や家族が病気になったとき、何をどう調理して食べたら改善するか分からないからです。

でも開校してしばらくすると、「薬膳を独学で学んだけれど、自分でレシピを作れるようにならなかった。。。」、「通信教育で資格を取ったけれど薬膳が作れない。。。」という方々が、入学するようになりました。

そこで本来の薬膳を深められるよう、自分が学んでいたとき、苦労して作った「理論や食材の情報のパターン表」を活用。

薬膳メニューの組み立て方を体系的に教えてみました。

すると生徒さまが次々と、自分で薬膳メニューを考えられるようになってきました。

もしかすると薬膳作りで苦労した自分の経験が、生徒さまの役に立つかもしれない!!!

夢中で昔作った資料を全部ひっぱり出して、誰もが理解できるように整理し始めたのです。

「薬膳テキスト出版」と「薬膳を組み立てる独自メソッド」

こうして実現したのが、現「薬膳理論で組み立てる~薬膳実践コース」【基礎】【応用】2冊の参考書「薬膳テキスト」出版。

そして調理レッスンの課題提出に使っている「薬膳を組み立てる独自メソッド」の誕生です。

薬膳を自分で組み立てる実践的なコースカリキュラムの土台が、2冊の「薬膳テキスト」と、「薬膳を組み立てる独自メソッド」の組み合わせで完成。

今ではどんな初心者も中医学と薬膳調理の理論を学んだら、すぐに自分で薬膳を組み立てる宿題を提出できるようになりました。

薬膳テキストは生徒さまに、「台所に置いて一生使える!」「黄金の薬膳テキスト!」と感謝の声が届いています。

「薬膳を組み立てる独自メソッド」も初心者のうちから、薬膳を組み立てるシステマティックなツールとして大活躍。

中医学理論にそって食材をどう選び、どう組み立てて、どう調理したら薬膳なのか。自分で考えてメニューを作れるようになりました。

修了した皆さんは、薬膳生活を実践して家族の健康を食事で守っています。

医療従事者、料理教室の先生、管理栄養士、飲食店のオーナー、セラピストなどの修了生達も、薬膳の考え方をそれぞれの仕事でお客さまのために活かしています。

あなたも一緒に薬膳を家庭や仕事に活かしませんか?

独学や通信教育や料理教室や中医学理論セミナーで、薬膳を作れるようにならなかった。。。

先人の知恵で食事を健康管理に活かす薬膳を勉強したいけれど、どこが自分に合うか分からない。。。

このようにご相談くださった生徒さまの考え方や共通点。

それは・・・

当スクールに入学されるのは、こうした生徒さま達。本格的に薬膳を深めてそれぞれの悩みを解決。

そして全員、薬膳を自分で組み立てられるようになって卒業。

家庭や社会において、それぞれの個性で薬膳を人生に活かしています。

食事が心と体の状態、健康にまで結びついているという先人の教え。東洋哲学から派生した中医学の食事療法である薬膳。

この薬膳の神髄を知らない人が、世の中にはまだ大勢いらっしゃいます。

薬膳は中医学をしっかり理解して、理論と実践力を手に入れれば、誰でも家庭で始められる食事療法。

しかし薬膳は薬が入った特殊な料理や火鍋!?と、活用法を知らない人がほとんどなのが残念です。

だからこそ・・・

こう願っています。

しかしどんなに高い志も、ひとりではできることには限界があります。

だから、本格的に薬膳を身に付けて家庭や仕事に活かしたい。

食を通じて自分と人の健康に貢献したい。

あなたにこのような想いがあれば、

そして、わたくしの想いに共感してくださったなら、とても嬉しいです。

一緒に中医学の知識と薬膳の実践力を身に付けて、あなたの未来に活かしませんか?

薬膳体験

パーソナルレッスン

基礎コースへの入学をご検討の方に、【基礎】薬膳実践コース【第0回】「薬膳体験パーソナルレッスン」を個人予約で随時実施しています。

基礎コースの理論と調理レッスン冒頭の座学を受講して、宇宙と調和する中医学理論で組み立てる薬膳実践コースの魅力を、コンパクトにつかんでいただけます。

薬膳生活を自分や人の健康や幸せや夢に活かすにあたって、ご相談もお伺いいたします。

※もっと気軽にスグ体験したい方に、別途【体験】薬膳生活レッスン(オンライン動画講座)も用意しています。ご希望で動画講座での体験もお読みのうえ、どうぞお申込みください。

| 受講形式 | ・横浜通学(平日 女性) ・Zoom(土曜または日曜 女性・男性) |

| 内容 | ・薬膳実践コース(基礎)【第0回】中医学と調理の理論 座学 ・講義資料(理論・薬膳レシピ例)ファイル |

| 準備するもの | 通学:筆記用具 テキスト 在宅:筆記用具 テキスト Wifi環境 パソコン |

| 受講料 | 11,000円(教材費含む) |

| 特典 | 体験レッスンを受講の際に基礎コースにオンラインでお申込みいただくと、コース受講料から体験レッスン料を割り引きます。 |

| お申込み方法 | 1.こちらまたは▼表下の申し込みバナーをクリック。 2.リンク先から日時を選んで、クリック。 3.受講形式を選び、必要事項を入力して、お申込みをクリック。 3.自動返信メールのとおり、受講料お支払いにてご予約確定です。 ※自動返信メールが届かない場合は、迷惑メールフォルダを確認、または、当スクールへお問い合わせください。 |

| キャンセルポリシー | ・準備の関係上、受講料をお支払い後、ご返金はありません。 ・日時変更のご希望は、3日前までにご連絡いただきます。 ・ご欠席の場合は、レッスン資料をお送りします。 |