ご一緒に心と体に染みる植物性の薬膳素材の香りを嗅ぎ、味わいながら講義を受けて頂きました。

※生徒さんが手にしている春の季節薬膳「苺のハーブ薬膳茶」のレシピは末尾をご参照ください。

それから、自分たちがそれぞれ開発した薬膳レシピの言わば発表会。

最初はちょっと緊張するのですが、学びの成果を他の人にアウトプットするので客観的に自分の理解と実践を見つめ直すのによい機会となっています。

最後に今日のレッスンの感想を生徒さまに伺いましたところ、「薬膳レシピ開発ディスカッション」が理解を深めるのによかったとのこと。

薬膳の専門家を目指す大人女性に届ける【ナチュラル薬膳生活Ⓡ学び舎ブログ】

ですから今回は薬膳レッスンのひとこまから、まだ寒かったときに考案して頂いた生徒さまの冬の季節薬膳の調理課題のレシピにフォーカス。

「ナチュラル薬膳生活専門家養成コース」の最大の特色のひとつ、「薬膳レシピ開発ディスカッション」レッスンについてご紹介させて頂きます。

ご一緒に心と体に染みる植物性の薬膳素材の香りを嗅ぎ、味わいながら講義を受けて頂きました。

※生徒さんが手にしている春の季節薬膳「苺のハーブ薬膳茶」のレシピは末尾をご参照ください。

それから、自分たちがそれぞれ開発した薬膳レシピの言わば発表会。

最初はちょっと緊張するのですが、学びの成果を他の人にアウトプットするので客観的に自分の理解と実践を見つめ直すのによい機会となっています。

最後に今日のレッスンの感想を生徒さまに伺いましたところ、「薬膳レシピ開発ディスカッション」が理解を深めるのによかったとのこと。

薬膳の専門家を目指す大人女性に届ける【ナチュラル薬膳生活Ⓡ学び舎ブログ】

ですから今回は薬膳レッスンのひとこまから、まだ寒かったときに考案して頂いた生徒さまの冬の季節薬膳の調理課題のレシピにフォーカス。

「ナチュラル薬膳生活専門家養成コース」の最大の特色のひとつ、「薬膳レシピ開発ディスカッション」レッスンについてご紹介させて頂きます。

目次

「ナチュラル薬膳生活専門家養成コース」薬膳レシピ開発ディスカッションレッスンとは

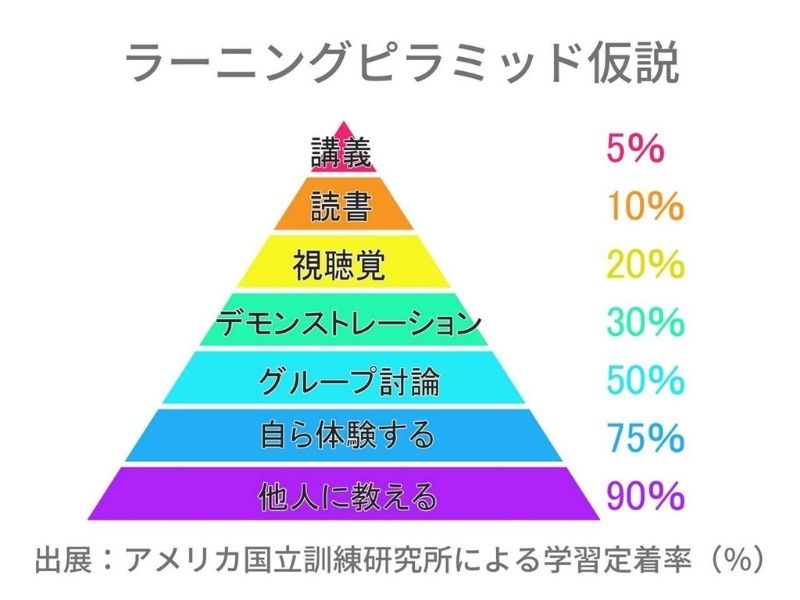

「薬膳レシピ開発ディスカッションレッスン」は、ナチュラル薬膳生活専門家養成コースの調理課題レシピを生徒さま自身が、理論レッスンのときに解説しながら、クラスメイトや講師と意見交換を行う双方向の学習形式です。 薬膳コースレッスンは、「理論レッスン」と「調理レッスン」から体系的に構成されています。 「調理レッスン」では薬膳インストラクターの薬膳レシピ開発例をたたき台に、調理実習しながら、薬膳調理理論と薬膳レシピ組み立ての実践を学びます。 しかしそれだけでは、ほとんどの生徒さん達が自分で薬膳レシピを開発出来るようにはなりません。 受け身の学習では、学んだことのほとんどが定着しないからです。 このことはアメリカのラーニングピラミッド仮説の研究で知られています。 しかもフィードバックをもらわないと、自分が考案した薬膳レシピは本当に目的に合致していてそれなりの結果を得られるかどうか、分からないことが多いです。

プラシーボ効果で効いている!と自己満足で感じている範囲でならそれでもよいでしょう。

しかし、医・食・癒の専門家やこれから薬膳の専門家を目指したい大人女性の皆さんは、薬膳生活を学んだら社会で薬膳活動を行う予定の方が少なくありません。

ですから、薬膳ライフコーチとしては薬膳の専門家として受講生の皆さんが自信を持って社会で羽ばたけるよう責任を持って行先の道を照らす必要があります。

「薬膳レシピ開発ディスカッションレッスン」は、薬膳の道を照らす灯りのひとつです。

しかもフィードバックをもらわないと、自分が考案した薬膳レシピは本当に目的に合致していてそれなりの結果を得られるかどうか、分からないことが多いです。

プラシーボ効果で効いている!と自己満足で感じている範囲でならそれでもよいでしょう。

しかし、医・食・癒の専門家やこれから薬膳の専門家を目指したい大人女性の皆さんは、薬膳生活を学んだら社会で薬膳活動を行う予定の方が少なくありません。

ですから、薬膳ライフコーチとしては薬膳の専門家として受講生の皆さんが自信を持って社会で羽ばたけるよう責任を持って行先の道を照らす必要があります。

「薬膳レシピ開発ディスカッションレッスン」は、薬膳の道を照らす灯りのひとつです。

冬の季節薬膳の調理課題で生徒さまが提出した「エビとアサリのブイヤベース」

【前期】薬膳基礎コースは、ナチュラル薬膳生活専門家養成コースの最初の一歩。 薬膳を学ぶのが全く初めての方、通信教育で薬膳を勉強したけれど薬膳を自分で考案出来るようにならなかった方、薬膳の本を買って独学したけれどよく分からなかった方などが学んでいます。 薬膳ライフコーチは薬膳の専門家を目指す大人女性の皆さんが薬膳の経験に関係なく、すぐに薬膳レシピ開発を始められるよう、すべてのコースで10年以上改善し続けている「薬膳レシピ開発シート」を駆使しています。 もう春に入っていますが今回のレシピ開発ディスカッションでは、薬膳調理の基本「食べる氣功薬膳」と、まだ寒い時期に取り組んで頂いた「冬の季節薬膳」を取り上げました。 薬膳レシピ開発した側が、中医学の理論に基づいて、どのように薬膳素材を選び、どんな理由で調理法を選んだのか、聞き手の仲間たちに説明します。 そこで得たフィードバックをさらなる成長の糧として行くのですね。 このディスカッション中から、薬膳生活を学び始めて3か月の生徒さまが開発した冬の季節薬膳「エビとアサリのブイヤベース」をご紹介したいと思います。

まずは、生徒さまにこの薬膳レシピ開発をどのような目的で何のために考案したのか、聞き手に分かりやすく説明をして頂きます。

ここでは冬の季節薬膳がテーマだったので体を温めるとされるエビを熱いスープで作ろうと考えたとのこと。

本当はこのほかにも体を温めるとされるムール貝を使いたかったそうなのですが、なかったので代わりに浅利を利用しました。

トマト味にするにあたっては、生のトマトを使うべきか、缶詰のホールトマトを使うか迷ったらしいのですが、ホールトマトに決定。

じっくり煮込んで体を熱くするスパイス系のチリで仕上げ、「冬の寒さで冷えた体を温める」季節薬膳を想定して、レシピ開発の調理課題を考えたというお話しでした。

説明を受けた生徒さまからは美味しそう。あったまる冬の季節薬膳らしいとコメントを頂きました。

このディスカッション中から、薬膳生活を学び始めて3か月の生徒さまが開発した冬の季節薬膳「エビとアサリのブイヤベース」をご紹介したいと思います。

まずは、生徒さまにこの薬膳レシピ開発をどのような目的で何のために考案したのか、聞き手に分かりやすく説明をして頂きます。

ここでは冬の季節薬膳がテーマだったので体を温めるとされるエビを熱いスープで作ろうと考えたとのこと。

本当はこのほかにも体を温めるとされるムール貝を使いたかったそうなのですが、なかったので代わりに浅利を利用しました。

トマト味にするにあたっては、生のトマトを使うべきか、缶詰のホールトマトを使うか迷ったらしいのですが、ホールトマトに決定。

じっくり煮込んで体を熱くするスパイス系のチリで仕上げ、「冬の寒さで冷えた体を温める」季節薬膳を想定して、レシピ開発の調理課題を考えたというお話しでした。

説明を受けた生徒さまからは美味しそう。あったまる冬の季節薬膳らしいとコメントを頂きました。

薬膳レシピ開発に際しては、レシピ開発しているうちに目的があやふやになってしまうケースがよく見られます。

薬膳レシピ開発の課題は練習問題のひとつなので、提示したテーマにそって組み立てて頂くのですが、考えているうちにやりたいことに意識がシフトしてしまうことが多いのですね。

でもこの冬の薬膳ブイヤベースを考案した生徒さまはそのブレがほとんどなく、「冬の寒さで冷えた手足を温める」という最初に立てた目標に向かって、素直に薬膳レシピを組み立てています。

【前期】薬膳基礎コースでは初心者さまでも分かりやすいように、どんな薬膳素材を選んだら目的の薬膳を開発しやすいかお示しするとともに、調理法の選択も大切なことをお伝えしています。

生徒さまは公式テキストの薬膳素材辞典を調べて、まずは体を内側から温める「陽」のチカラを補給する「海老」をメインに据えています。

そしてお腹から体が温まるように煮込むスープという調理法を選びました。

冬は体が冷えるので温める薬膳素材と調理法をセットにしているので、その理由をを説明をして差し上げればなぜこの一品が冬の季節薬膳なのか食べる人に伝わりやすいですよね。

薬膳レシピ開発で生徒さまが最初に戸惑いやすいのは、温める薬膳を作りたいけれど冷やすと言われる薬膳素材を一緒に使ってのいいのか?

それは冷やす働きのある薬膳素材を使う量、他の薬膳素材とのバランス、調理法によって微妙に違ってきます。

もちろん何と言っても、自分自身が開発した薬膳の食事療法を実際に食べてみて目的に合うように感じられるかどうかも大切です。

体を冷やすという浅利やトマトを温める薬膳に使ってもいいかご心配なさっていたのですが、このレシピでは問題ありませんでした。

なぜなら、加熱調理して熱々を食べいますし、体を強く温めるチリつまり唐辛子や、温める大蒜を加えて冷やす作用を和らげていたからです。

薬膳レシピ開発に際しては、レシピ開発しているうちに目的があやふやになってしまうケースがよく見られます。

薬膳レシピ開発の課題は練習問題のひとつなので、提示したテーマにそって組み立てて頂くのですが、考えているうちにやりたいことに意識がシフトしてしまうことが多いのですね。

でもこの冬の薬膳ブイヤベースを考案した生徒さまはそのブレがほとんどなく、「冬の寒さで冷えた手足を温める」という最初に立てた目標に向かって、素直に薬膳レシピを組み立てています。

【前期】薬膳基礎コースでは初心者さまでも分かりやすいように、どんな薬膳素材を選んだら目的の薬膳を開発しやすいかお示しするとともに、調理法の選択も大切なことをお伝えしています。

生徒さまは公式テキストの薬膳素材辞典を調べて、まずは体を内側から温める「陽」のチカラを補給する「海老」をメインに据えています。

そしてお腹から体が温まるように煮込むスープという調理法を選びました。

冬は体が冷えるので温める薬膳素材と調理法をセットにしているので、その理由をを説明をして差し上げればなぜこの一品が冬の季節薬膳なのか食べる人に伝わりやすいですよね。

薬膳レシピ開発で生徒さまが最初に戸惑いやすいのは、温める薬膳を作りたいけれど冷やすと言われる薬膳素材を一緒に使ってのいいのか?

それは冷やす働きのある薬膳素材を使う量、他の薬膳素材とのバランス、調理法によって微妙に違ってきます。

もちろん何と言っても、自分自身が開発した薬膳の食事療法を実際に食べてみて目的に合うように感じられるかどうかも大切です。

体を冷やすという浅利やトマトを温める薬膳に使ってもいいかご心配なさっていたのですが、このレシピでは問題ありませんでした。

なぜなら、加熱調理して熱々を食べいますし、体を強く温めるチリつまり唐辛子や、温める大蒜を加えて冷やす作用を和らげていたからです。

このブイヤベースは普段は好き嫌いの多い小学生のお嬢さんたちに一緒に食べてもらったそうですが、好評だったとのこと。

伺いましたら、体を温めるための薬膳の目的通りこの処方でポカポカになったのは言うまでもありません。

このブイヤベースは普段は好き嫌いの多い小学生のお嬢さんたちに一緒に食べてもらったそうですが、好評だったとのこと。

伺いましたら、体を温めるための薬膳の目的通りこの処方でポカポカになったのは言うまでもありません。

まとめ【薬膳ブイヤベース】自分のレシピ開発を語れる専門家を育成するディスカッションレッスン

今回はナチュラル薬膳生活専門家養成コース【前期】薬膳基礎コースでの「薬膳レシピ開発ディスカッションレッスン」のひとこまを分かち合わせて頂きました。 養成コースの生徒さまはみんな、調理レッスンを受講したら、その学びをベースに今度は自分で考えて開発した薬膳レシピを提出する課題があります。 今日は以前生徒さまが提出した冬の季節薬膳の課題のレシピを例に、ディスカッションがどのように話し合われたのか、生徒さまからのご質問にどのように講師がコメントしたのかなどをご紹介しました。 レッスン時間内の受け身の受講だけで薬膳レシピ開発力を身に付けるのは難しいもの。

ですからこちらの薬膳スクールでは薬膳レシピ開発の調理課題を全ての調理レッスンに対して設けているのです。

生徒さまの側からも自主的に自分で開発した薬膳レシピをサロンで発表して頂くことにより、卒業後はすぐに理論と実践力を備えた薬膳の専門家として活動し始められるようにお導きいたしております。

医・食・癒の専門家はもちろん、子育てで超多忙だけれど将来は現場で、薬膳の専門家として活躍なさりたいといった大人女性の皆さんを応援しています。

※今日レッスンにておもてなしでお出しした春のフレッシュ苺のハーブ薬膳ティー

レッスン時間内の受け身の受講だけで薬膳レシピ開発力を身に付けるのは難しいもの。

ですからこちらの薬膳スクールでは薬膳レシピ開発の調理課題を全ての調理レッスンに対して設けているのです。

生徒さまの側からも自主的に自分で開発した薬膳レシピをサロンで発表して頂くことにより、卒業後はすぐに理論と実践力を備えた薬膳の専門家として活動し始められるようにお導きいたしております。

医・食・癒の専門家はもちろん、子育てで超多忙だけれど将来は現場で、薬膳の専門家として活躍なさりたいといった大人女性の皆さんを応援しています。

※今日レッスンにておもてなしでお出しした春のフレッシュ苺のハーブ薬膳ティー

ラズベリーリーフ 大2

ローズペタル 大2

オレンジピール 小1

レモンピール 小1

これを3回くらいに分けて、300mlのティーポットに熱湯を入れて蒸らして、レッスン中に時々湯ざししたり、ブレンドを足したりして、生徒さま達にお楽しみ頂きました。

最初の1杯には、カットした苺をカップに一人1個ずつ入れて淹れたばかりのハーブ薬膳茶を注ぎ、フレッシュな甘い香りをアロマセラピー効果のように満喫しました。