医療や食やセラピーの現場で、自分や家族の不調に何を食べたらいいのか迷う患者さまやクライアントさまに、やさしい家庭薬膳レシピを提案できる人材を育成して14年になります。

きっかけは、肺がんの放射線の通院治療で体内の呼吸器に火傷を負った父に、実家で炎症を癒す料理を考えられなかった会社員当時の後悔でした。

父が他界した後この苦い経験を糧に薬膳を学び、勤めを辞して2008年に《薬膳の専門家》を養成する薬膳スクールを開校して現在に至ります。

《薬膳の専門家》を育てる【ナチュラル薬膳生活Ⓡ学び舎ブログ】

過日、「

【薬膳生活お役立ち情報】HbA1c血糖値高めに漢方で対応できるか症例研究1」でご案内したとおり、血液を浄化するために漢方薬の血府逐瘀湯を服用しています。

今日もお昼にこの漢方を温かいお湯で溶いてから飲んで、簡単な和食の家庭薬膳のお昼ごはんにしました。

メインのおかずは「豚ハツとブロッコリーの松の実炒め」。

不調の改善に体の局所だけ診るのではなく、わたくしのように心も体も全体的に整えたい人は漢方薬を服用していることが多いです。

同じような気持ちで漢方薬を服用している大人女性であれば、それに合わせる食事のマリアージュもきっと気になることでしょう。

服用している日本漢方のお薬に合わせて健康を管理する食事を考えたいなら、薬膳の理論で献立を考えるのがお勧めです。

日本漢方は中国から渡ってきた中医学が日本独自の要素も含めて発達してきた薬物療法。

薬膳は中医学の理論を用いて組み立てる食事療法だからです。

そう考えたので、今回は「【薬膳レシピ開発】血府逐瘀湯を服用して豚ハツとブロッコリーの松の実炒めを食す」を分かち合わせていただきます。

まず、血府逐瘀湯とは何か、そしてなぜ、この漢方薬と一緒に「豚ハツとブロッコリーの松の実炒め」を食したのか、中医学と薬膳学の視点からお話しますね。

薬膳ライフコーチが服用している血府逐瘀湯とは

血府逐瘀湯というのは、清時代の王清任が著した『医林改錯』に収載されている方剤です。

中医学では中薬を組み合わせた処方のことを方剤といいます。

日本漢方では、中薬のことを生薬、方剤のことを漢方薬と呼んでいます。

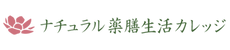

例えば以下、左側の血府逐瘀湯は漢方薬(方剤)のエキス剤。右側の田七人参は単体の生薬(中薬)です。

日本漢方は中医学の処方と同じ名前でも、中薬の組み合わせが微妙に違ったり、分量が少な目だったりすることがよくあります。

だから漢方薬はほとんど中医学に属する方剤学が出典なのですが、全く同じ配合とは限らないのですね。

恐らく、中薬を日本で手に入りやすい植物で代替したり、日本人の体質に合うように調節したり工夫しているからなのでしょう。

わたくしは、先月の人間ドックでHbA1cが6.0%だったので、

糖尿病の予防とケアに糖化ヘモグロビンを取り除くために、血府逐瘀湯と田七人参の服用を始めてみました。

詳しいいきさつ、HbA1c、糖化ヘモグロビンについて知りたい場合は、「

【薬膳生活お役立ち情報】HbA1c血糖値高めに漢方で対応できるか症例研究1」と、「

【薬膳生活お役立ち情報】HbA1c血糖値高め血流改善の漢方と薬膳症例研究2」を参照してください。

血府逐瘀湯を服用している目的は、新鮮な血(けつ)を生み出しながら、血を循環させる一方、汚れた血を体の外に排出する方法による浄血です。

血流がよくないので足先に少し痺れはありますが、例に示している血府逐瘀湯のパッケージに書いてあるような「頭痛」「肩こり」「動悸」「のぼせ」といった不調は普段それほどありません。

添付されている説明書をよく読むと「

高血圧」によるこうした諸症状と記載されています。

わたくしは今ちょうど、我孫子自宅兼オフィスを横浜に移転して、柏本校サロン教室を売却するためとても忙しいので、そのストレスのせいか、たまに心悸は起こります。

それでも、顕著な自覚症状があって辛いわけではないので、うっかりするとつい飲み忘れてしまうこともあります。

高血圧というより低血圧ぎみなので、この漢方薬の説明書きの適応とは少しズレている感があります。

それではなぜ血府逐瘀湯を飲んでいるのか。

実は中医学には

異病同治という言葉があって、異なる病気であっても同じ処方で治すことがあります。

だから、高血圧による諸症状を改善する目的でも、糖尿病の予防とケアが目的でも、同じ漢方薬が所要される場合があります。

先に例に挙げた箱入りの「血府逐瘀顆粒」ではなく、方剤学では血府逐瘀湯の中薬をひも解くと、だいたい3つにグルーピングできます。

トウキ 当帰

セキシャクヤク 赤芍薬

センキュウ 川芎

ショウジオウ 生地黄

トウニン 桃仁

コウカ 紅花

サイコ 柴胡

キコク 枳穀

シャクヤク 芍薬

カンゾウ 甘草

キキョウ 桔梗

ゴシツ 牛膝

◎最初のグループは 当帰、赤芍薬、川芎、生地黄、桃仁、紅花。

ほぼ「桃紅四物湯」という方剤に近く、血を生み出し血流を良くして、固まった血の老廃物を取り除きます。

◎次のグループは、柴胡、枳殻、芍薬、甘草。

ほぼ「四逆散」という方剤に近く、血とともに巡っている気の流れを促進します。

◎最後のグループは、桔梗と牛膝。

これらは引経薬といわれていて、一緒に配合した中薬を特定の方向に引っ張ります。

桔梗は上の方向、そして牛膝は下の方向に働かせるので、固まった血の老廃物を万遍なく散らします。

そして、滞りを改善して汚れた血を外に出すように促すのです。

「豚ハツとブロッコリーの松の実炒め」をメインに薬膳ランチ開発のワケ

こうした働きを持つ血府逐瘀湯を服用してから、もともとしょっちゅう食べている豚ハツのレシピの中から、今日は「豚ハツとブロッコリーの松の実炒め」をメインに薬膳ランチを堪能。

一緒に食べたのは、もちきびご飯、あさりのお味噌汁、梅肉辛子葱納豆、茗荷と生姜のピクルスのお豆腐サラダ。

薬膳ライフコーチのお昼ご飯はお弁当でなく、おうち薬膳メニューだとこんな感じのことが多いです。

お天気が優れずLEDライトの下で撮影したので暗い画像になってしまいましたが、お夕食ではなくランチです。

もちきびご飯は、気血の材料になるし、消化吸収力を高めます。

あさりのお味噌汁は、血を生み精神に安らぎを与えてくれます。リラックスすると循環アップにいいですね。

豚ハツとブロッコリーの松の実炒めは、気血を生み、血の材料になる潤いを補給。葱と生姜の発散する辛味で循環アップを狙っています。

ランチがご飯のときは必ずと言っていいほどお供に納豆。血流をよくして消化にもよく良質な植物性たんぱく源だから。

茗荷と生姜のピクルスはだいぶ前に付けたものが残っていたので、味が薄くなった漬け汁をプラス。プチトマトと胡瓜を彩りと消化促進に添えました。

このように同じ中医学の理論で考えて、日本漢方の目的と薬膳の献立を考えると、この例でいえば浄血というゴール達成にとても役立ちます。

当帰、赤芍薬、川芎、生地黄は、血を生む「四物湯」とほぼ組み合わせなので、豚ハツが鉄分補給でその働きをサポート。

汁けが多い調理法で体に潤いを生む手伝いにもよいあさりのお味噌汁も造血に一役買います。

柴胡、枳殻、芍薬、甘草が、気の巡りを高める働きは、葱や生姜の発散系の香り成分がサポート。

本来なら、まず食事で健康は管理したいからいきなり薬を飲むことはしませんが、今回のように漢方薬を併用する場合は、このように考えて薬膳をレシピ開発。

日本で手に入れやすい漢方薬も取り入れながらナチュラル薬膳生活を楽しんでいます。

こうした日本漢方と薬膳レシピ開発の関係について詳しく学びたい方は、

【後期】薬膳応用コースのカリキュラムをご参照くださいね。

まとめ【薬膳レシピ開発】血府逐瘀湯を服用して豚ハツとブロッコリーの松の実炒めを食す

今回は、薬膳ライフコーチが糖尿病の予防とケアに服用している血府逐瘀湯に合わせて、どのような薬膳の献立を開発しているのか実例をご紹介しました。

テーマは「【薬膳レシピ開発】血府逐瘀湯を服用して豚ハツとブロッコリーの松の実炒めを食す」。

まず、漢方薬の血府逐瘀湯の働きを解説。

血を生み出し、血流を良くすることで、血の老廃物を全身に散らして外に排出して、血をきれいにする生薬を含むのを紹介。

こうした働きが、HbA1cのパーセンテージが少し高めになった状態を改善するのに役立つ理由を説明しました。

そのうえで、同じように血を補給して体内の循環を良くして浄血に役立つ薬膳レシピ開発を、薬膳ライフコーチのランチを例にご覧いただきました。

不調の予防とケアに中医学から生まれた日本の漢方薬を服用しているなら、このように中医学の食事療法を知って、おうち薬膳を心がけると効果アップが期待出来ます。

こうした薬膳の知恵を現代のライフスタイルに取り入れて、健やかに幸せに暮らす「ナチュラル薬膳生活Ⓡ」の社会普及活動の一端を知って頂けたら幸いです。

須崎桂子けいてぃー♪

参考文献:

『ナチュラル薬膳生活入門編』

『中医臨床のための方剤学』

『いかに弁証論治するか【続編】』]]>